2025年

4月

13日

日

2025/3/20~22 新田山、焼山北面台地

【日程】2025/3/20(木),21(金),22(土)晴れ

【山域】焼山温泉から新田山、焼山北面台地

【メンバー】M森、I松

【内容】

3/20

1230 焼山温泉発 370m

1440 新田山 924m

1610 焼山温泉

早川集落に入ると正面に新雪の鉾ケ岳(1316m)の威容が広がる。滑降出来そうなラインを目で追う。焼山温泉駐車場は30台は停まれそうな広さ、きれいに除雪され、乾いていた。 新田山往復。山頂でピットチェック。30cm程の新雪の下にザラメ層、結合は悪くない感じ。適度な斜度の疎林帯、快適な滑り。

3/21

830 焼山温泉発

1310 1210m

温泉の少し先、右側に駐車スペース?があるのだが、今週前半の降雪で閉鎖されていた。林道のつづら折りは昔は急斜面のトラバースで怖く感じた時もあったが、道幅が広がったのか?のんびり上がれた。下山してくるスキーヤーとすれ違う、上部は風が強く、引き返したという方もいた。

北面台地1200m付近にイグルーを作るが、形がほぼ出来て下部を拡張していた時に崩れてしまった。ブロックに近すぎる箇所を掘りすぎた様だ。造り直す時間も無いのでツエルト泊に変更。夜間、時々風が強かったが、ブロックで囲んだので、問題無かった。

3/22

510 発

850 1920m で引き返す

1030 1220m 幕営地着、撤収

1240 焼山温泉

火打山めざし、ヘッドライト付けて出発。賽の河原はシールを付けたまま渡ることが出来た。焼山山頂は雪煙が舞い、稜線は風が強いようだ。影火打へ向かう谷に入り、上部は左手へトラバースして1920mで小尾根へ出たが、間欠的に突風が襲ってきて、体が煽られるほど。ここから引き返すことにする。

谷を抜けて、北面台地に入ると、先ほどまでのブリザードが嘘のよう、天国のような春スキー、雪質よく、斜度も適度。アマナ平が下山時のポイント、なるべく右側をトラバースし、シール付けることなく通過。

下山時刻が早かったので、月不見の池に寄る。巨岩が散在し、ちょっと不思議な雰囲気だった。

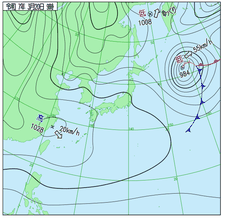

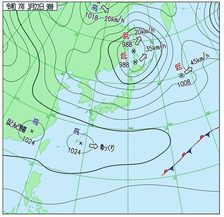

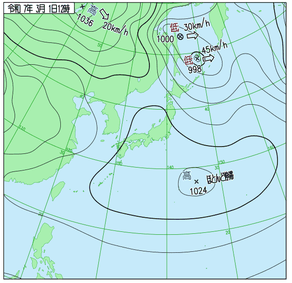

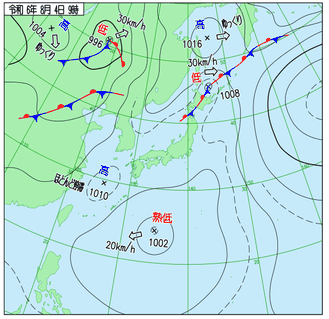

気象庁HP

3/20(木)9時

高気圧が張りだしてきて、晴天。本州中部は等圧線間隔広い。

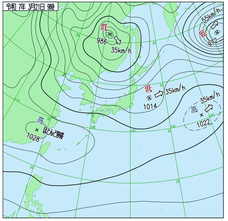

3/21(金)9時

南高北低型の気圧配置、日本付近は等圧線の間隔が狭く、南風が強い。

3/22(土)9時

昨日と同様の気圧配置。

糸魚川アメダス 12時、19℃、北西の風6.9m/s

2025年

3月

16日

日

2025/3/8,9 根知駒ヶ岳(南西壁基部まで)

山域:西頸城海谷山塊 根知駒ヶ岳

期日:3月8日(土),9(日) ※曇り

メンバー:M森(L),Y氏,I松(記)

行程:・3/8:大神堂入口0920発~0940

除雪終了地点~1120登山口(標高600m)

~1300標高870m※ピットチェック

1400~1410着 BP(標高840m)

※イグルー製作

・3/9:BP 0730発~0840雪庇(標高980m)

~0930南西壁基部(標高1,110m)~1030 BP~1150着 大神堂入口

『姫川沿いのR148を東に折れた根知谷右岸に鎮座する根知駒ヶ岳。毎年新緑の時季に行われる山開きは多くの登山者で賑わう、地元糸魚川市民からも親しまれている海谷の名峰。頂上部西側には岩壁を擁し、冬季には大氷柱を懸ける強面の山容からも、山スキーとは無縁の存在のように思われるが、白山書房「山スキールート図集」にも掲載されている由緒正しきクラシックルート(の模様?)。

20年程前の同地在勤時に同ガイドを見て一度訪れましたが、雪深く上部に到るルートも不明瞭で門前払い状態でした。今回”頸城通”のM森さんから計画を伺い、当時の謎解きも兼ねて参加させていただきました。今回も山頂には届かず、西壁と南西壁とに囲まれた上部へと繋がる隘路となる逆三角形の急斜面の全貌は明かされませんでしたが、滑走のみならず、ツボ足ラッセルやイグルー製作に加えて雪庇の乗っ越しなど、剪定ノコやショベル等装備品もフル稼働のツアーとなりました。

以下に概要を報告させていただきます。』

天気予報では、直前にかなりの降雪も報じられていたが、入山地点の路上には薄く雪が積もっている程度で、ひょっとして核心部の急斜面が通過できるかもと仄かな期待が頭をよぎる。根知川を渡り、冬の原風景的な大神堂集落を過ぎると、程なく除雪終了地点。スキーを履いて林道敷~夏道に沿って進む。徐々に大岩壁が迫り、件の隘路も視認できるようになるが、正面の角度のない所から見る限り、かなり傾斜が強そうな印象。

752mピークより尾根状となるが、やや進むと雪稜風となり傾斜も増してきたためスキーを外す。ツボ足で暫く登るが、緩んだ雪に脚が埋まり登高を断念。もう一つのテーマであるイグルー製作に向け、シールを外して一段下がった小平地に滑り込む。A部(M)さんから事前に送っていただいた動画の内容にそって、φ1.5mの円を描き外縁に底面より切り出したブロックを並べる。ノコを垂直に入れると側面同士が干渉して上手く引き出せないので、テーパーを付けることがポイントとのことだが、これがなかなか難しい。内側へのせり出し方も同様で、かなりギャンブルしないと煙突状態からなかなか脱却できず、何時までも天井が塞がらない。製作に要した時間は、山での実用レベルといわれる40分を大きく上り、2時間かけて漸く完成。

※難しかった点,思ったようにならなかった点

・屋根葺き(薄く大きな雪片の切り出し)

・出入り口の掘り出し

・雪面以下の拡張(出入り口の設置もあり三人で寝るにはやや狭かった)

この辺りは、今後の経験値蓄積で、改善に期待。一方、良さを実感できた点も多々あり、調理時の水作用の雪が取り放題で、大変便利。(そのためか水を作り過ぎてしまい反省・・・)

夕餉は、野菜たっぷり肉団子鍋、八宝菜、ご飯。イグルー作りで消費したカロリーをチャージし、前夜の睡眠負債を解消すべく早めに就寝。底面を余り拡張できなかったため、内壁との接触や、内側の不陸修正にまで手が回らなかったことによる水滴落下等でやや濡れたものの、快適な一夜を過ごすことができた。

翌朝は、前夜と同じ具材による雑炊。早い時間帯は、雪も多少は締まり登り易いかもとの観測の下、上部へと足を伸ばす。一段シールで上がり、ツボに切り替える。前日ほど潜らず、途中雪庇の切り崩し演習も交えて、2時間程度で南西壁基部に到達。

視界も悪くここより下山とする。スキーデポ地点に戻り滑走に移るが、上部は薄皮モナカ状で、谷回り時は微妙に引っ掛かる難雪。それも高度を下げるに従い解消され、快適にターンが刻めるようになった。次第に重めの雪となるが林道敷も割と傾斜があり、思いの外スキーも良く滑り入山地点に戻ることができた。

『20年振りの謎の解明には到りませんでしたが、海谷の山懐に抱かれて、なかなか味わい深い山行となりました。イグルー作りは、より短時間・省エネで快適空間を創り出せるよう、稽古を積んでいく必要性を感じました。』

2025年

3月

15日

土

2025/3/1青田難波山

【日程】2025/3/1(土)晴れ

【山域】矢代山地、青田難波山

【メンバー】M森、R佛、I松、A部

【内容】

7:15 青田発 標高65m

12:10 青田難波山 949m

15:15 青田

青田川沿い、標高65mの橋から上流へ100mほど川に沿った道路の先が除雪終了点で、道幅が狭いのでバックで入る。軽トラに乗った方から手前で除雪作業行うので、奥に詰めて停めるよう言われる。(私たちの車以外は見かけなかった)

340m付近までは車道沿いの緩い登り。気温が高めなので、法面が気になったが、ヘアピンカーブ部に小規模に崩れた跡があった程度。600mから800mの間が急斜面、立木の多いルートを取り、途中でピットチェク。80センチほど下に層が見られたが、顕著なものでは無いようだった。山頂直下は小さな雪庇が出た美しい雪面。帰路の滑降撮影用にトレースを付けない様、迂回して山頂へ。山頂は雪のドーム状で、妙高、火打、焼山の北面、鉾ケ岳の眺めが素晴らしい。容雅山からの展望を思い出させる。

下りはやや重めながら、車道付近まで楽しい滑り。急斜面はピットチェクで特に危険なさそうだったので下から見て左側のオープンバーンを滑る。車道は雪が重かったが、適度な斜度でのんびり滑れた。

スキー発祥の地、高田で昔から滑られていたというだけあり、アプローチの便、展望、斜度、変化あるルートなど大変良かった。

気象庁HPより

・高田の最高気温、積雪

3/1 12.7℃、積雪80cm

平年値 8.4℃、積雪45cm

積雪は平年の1.8倍

2025年

2月

25日

火

2025/2/15,16 根子岳、浅間山

【日程】2025年2月15日(土)、16日(日)晴れ

【山域】2/15根子岳、2/16浅間山東面

【メンバー】M森、k林、I出、A部

内容

今シーズンに入会したK林さんはスキーは数回、山スキーは初めて。1日目は緩斜面の根子岳、翌日はやや斜度の増す浅間山東面へ。年間100日、山へ行くというだけあって、ペース速く、スムースな登り、滑り。浅間山はやや高度感のある斜面で、固めの雪だったがこちらも問題無く滑っていた。

2/15(土)

0845 奥ダボスゲレンデスキーで足ならし

0900 リフト終了点から登山開始(小休憩×4)

1200 根子岳山頂

1235 山頂発

1245 小根子岳、小根子岳から北西面へ滑走

1320 1950m地点、 登り返し

1415 小根子岳、登山道やや北側を西に向かって滑走

1530 リフト乗り場前着

2/16(日)

8:25 峰の茶屋発

11:40 2170m 地点発、登路寄りの沢を2本滑り、往路へ戻る

13:50 峰の茶屋着

2025年

2月

16日

日

2025/2/11 小根子岳

山域:小根子岳

期日:2月11日(火) ※雪

メンバー:Y氏(L),M森,I松(記)

行程:ゴルフ場手前0810発~0930避難小屋~1050小根子岳1110~1210着 ゴルフ場手前

『建国記念日の飛び石連休最終日は、暫く続いた強い冬型の気圧配置もやや緩むことも報じられていたことから、北西面のパウダーが期待できる小根子岳をめざすこととしました。

昨日の入山地点に比べると標高も高く、気温も低く感じられ、小雪の降り積もる中、爪先がピリピリする感覚とともにスタートします。』

コテージの建ち並ぶ中を東進し、ゴルフ場を横切りスキー場からの登下降路に合流する。左側の樹林が風を遮ってくれるが、高度を上げるにつれて北西風か強まる。視界も利かず、目の前の斜面の傾斜も判然とせず、足で探りながらの登高が続く。

略真東に進み小根子岳の山頂に到る。シールを外して滑走準備に入るが、吹きさらし山頂に長居は無用で、当初の目論見の北西面は次回に持ち越し、指導標に沿って往路を滑走する。雪質は良いが視界が得られず、暫くは我慢の滑りを強いられる。

避難小屋付近からは少し見通しも利くようになり、プチパウダーを堪能する。駐車スペースに滑り込むと、西側には青空も望まれた。

『メインディッシュの北西面滑走が果たせなかった分、早めに帰路ついたためか途中渋滞もなく帰京できましたが、乗車したJRの路線で、強風による倒木の影響で一部区間の運転が見合わせとなるなど、関東地方も風の強い一日だったようでした。』

2025年

2月

10日

月

2025/2/2粟立山

【日程】2025年2月2日(日)

【山域】粟立山

【メンバー】M森、I松、O西し、O西ヴ、A部み、I出

西野谷の集落の除雪終了地点に車を止め、7:00出発。曇りだが時折薄日が差したりして、気持ちの良い朝である。

傾斜の緩い斜面からヘアピンカーブの林道を超えたところで、尾根にとりついた。ここから尾根通しに登っていくのだが、地形がウネウネしていてルート取りが難しい。標高が低いので、雪は重い。目指す粟立山はまだ見えない。標高850mあたりから林道伝いに966mのピークを目指していった。

ようやく粟立山見えてきた。近づくと、正面の開けた斜面は急で小さなデブリも見える。やせ尾根にとりつき登り進めたが、時刻も12時を少し回っていたので、粟立山最後の急斜面を見ながら標高1150m地点で登りを終了することになった。

ピットチェックを行った後、滑る予定の流浜谷のコルを目指すことにした。

流浜谷の上部から、広めの左岸の尾根を滑った。雪は少し重いが木々もまばらで、みな思い思いのシュプールを描く。

沢の右岸に移って行けば登り始めの台地に合流できるはずだが、山スキーはそんなに甘くない。万内川の左岸から、岩伝いに右岸に移り5mの雪の壁を登ることに・・・・。ステップを構築してくれたI松さんに感謝である。

沢の横断で少し時間を要してしまったが、この後は台地状の緩い斜面を滑り、朝に登った時のトレースに合流し、西野谷集落に戻った。

ルートファインディング、深雪、渡渉とツアースキー要素たっぷりの一日だった。

2025年

2月

10日

月

2025/2/1赤倉山

【日程】2月1日

【山域】妙高 池ノ平スキー場から赤倉山

【メンバー】M森、I松、O西し、O西ヴ、A部み、I出

9:30リフト終点から登り始め。前日のトレースがうっすら見えるので、ありがたくそれを使わせてもらう。しかし途中でそれも途絶え、交替でラッセルをしながら登って行った。雪は湿雪だが、標高を上げるにつれて少し軽い感じになってきた。

2022年1月の赤倉山は雪が少なくてブッシュだらけだったが、今回は妙高らしい深雪で、ラッセルも楽しいものである。

標高2018mのピークを目指していたが、その手前が痩せ尾根急登だったので、1900m地点で登りを終了し、12:00頃から滑りだした。モフモフの雪で、みんなから笑みがこぼれる。途中からトラバースしながら、1590mあたりの登りのトレースに合流した。

この時点でピットチェックを行いながら休憩。ゲレンデに戻り、ふもとのレストハウス着が14:00だった。帰りに立ち寄った妙高温泉大湯が、昔ながらの共同浴場の雰囲気で良いお湯だった。

2025年

1月

21日

火

1/4東谷山山スキー

1/4貝掛温泉より、山スキーで東谷山に行ってきました。

早朝5時前に三郷を出発。前日夜から降雪との予報で少し心配したが、高速道路、湯沢ICで降りた後も道路には

それほど雪がなく、スムーズに集合場所の貝掛温泉に到着。

予定通り小雪がちらつく中、820出発。

既に4.5台の車が止まっており、先行トレースがあったので、登りはラッセルなく楽でした。

1120に山頂につくと、単独が方がいて、既に北面を2回滑降&登り返しいるとの事。

我々も100mほど北面滑降&登り返しする。

雪は重めパウダーでしたが、私には十分に楽しめました。

1245に下山滑降開始。

藪は結構ありましたが、広い斜面も結構あり、楽しめました。

最後まで小雪がちらつく天気でしたが、気温も上がらず、雪も腐らなくて良かったです。

1月あたまの山スキーとしては上出来だったと思います。

今年は雪が多そうで楽しみですね。

松森さん、石松さん、留守本部の塚本さん、有り難うございました。

820 貝掛温泉入口発

1100 山頂着、ピットチェック&北面滑降へ

1150 1450mあたりで上り返し

1245 山頂着&出発

1400 貝掛温泉到着

2025年

1月

14日

火

2025/1/13 鍋倉山

期間:2025年1月13日(月) 雪のち曇り

メンバー: M森、H間、I松

内容

7:40 温井集落除雪終点発 554m

11:17 鍋倉山 山頂 1289m 滑降

12:00 1117m シール付け登り返し

12:37 黒倉山 1242m 滑降

13:00 1175m シール付け登り返し

13:30 鍋倉山 滑降

15:00 除雪終点

前夜、小布施PA泊まり。温井集落の除雪終了地点へ。車は10台強ほど。下り車線に一例に駐車するのがルール。周辺の雪はモナカ状で上部の雪質が気になったが、降雪の中登っていくと、新雪が増えてくる。トレースを外してもラッセルは20cmほどだった。

山頂はガスの中、まず北面を滑る。ブッシュの少ない、美しいブナの疎林。

私は3回目だが、今回も深雪の中、歓声をあげて滑ることが出来た。

以前、北面からアプローチして登れなかった黒倉山へ登り返す。天候が回復してきて上越方面の展望が開けた。緩斜面を少し滑って、再度鍋倉山へ。

東側の尾根を滑る、標高1000m付近で立木が混んで来たので、北側斜面に入る。ここは立木の少ないラインがあり、なかなか良かった。

下部は疲れてきたので、無理せず、林道沿いに下った。

年が明けてからはあまり雪が降っていないようだったが、鍋倉山東面の斜面は期待通り深雪が楽しめた。

気象庁HPより

弱い冬型、午前中は雪からアラレ、昼過ぎ、黒倉山に着いた頃から晴れ間が見えた。

野沢温泉積雪は年末は平年の倍くらい有り、今シーズンへの期待が高まったのだが、山行時は平年より10cm多い程度だった。

2024年

11月

28日

木

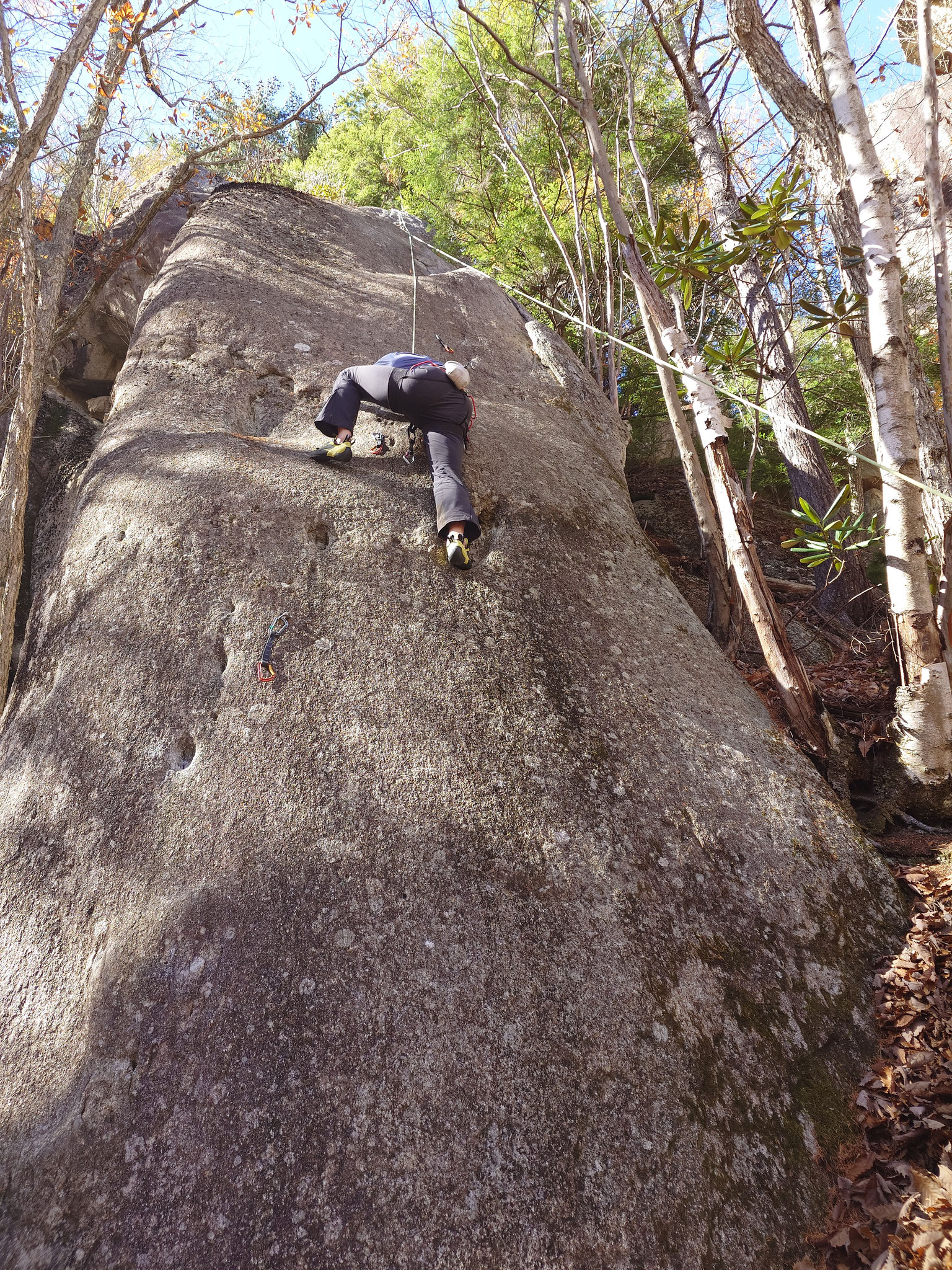

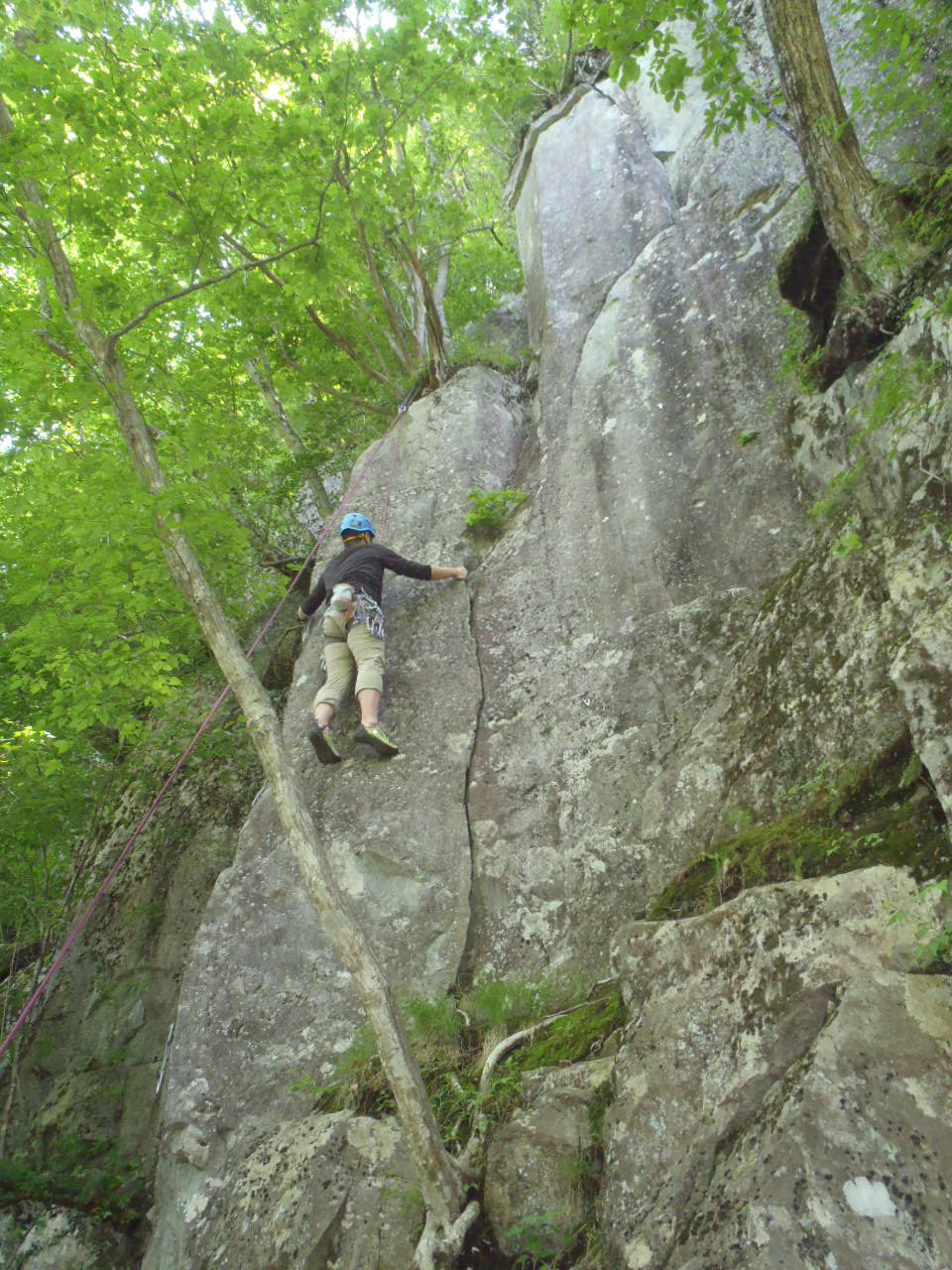

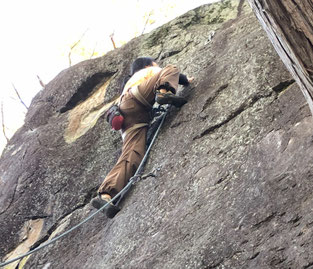

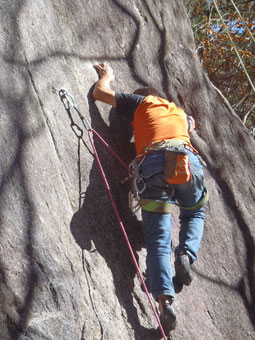

2024/11/23,24 岩登り講習会(その七)【兜山の巻】

山域:甲斐国 兜岩

日程:11月23日(土)、24日(日)

※天候 両日とも快晴

メンバー:T内T、N野、O西S、

O西V、I出、I松(記)

※23: A井、Y本 24: T内J

内容:・23日 別田ドーム

5.8(2本) 5.9(2本) 10a(1本)

10b(1本) 10d?(1本)

・24日 大手門2階 5.8(1本)

5.9 (1本) 10a(2本)

Nightmare(スラブから威圧的

なハング越え※トポの解説)

10c(1本) 選択の自由 10c(1本)

『5月中旬より全7回に亘り、略月一のペースで開催された岩登り講習会も、いよいよ今回が最終章。師走を間近に控えた11月下旬の連休、甲府盆地を見下ろす兜岩にて、穏やかな小春日和の下、晩秋の木漏れ日を浴びながら、じっくりと稽古に励むことができました。

以下、二日間の概要をご報告致します。』

舞台となった兜岩。南向きでこれからの季節も暖かく首都圏からのアクセスの良さも相俟って、兜山登山口駐車場は満車状態。ややスタートが遅れたこともあって、岩場も相当な混雑が予想されたため、T内さんの判断で比較的クライマーの少ない“別田”エリアの門を叩く。アプローチも至便で、岩場もコンパクトながら横に開けた構成で、左右が比較的登り易そうな印象。

トップロープを掛けていただくが、出だしの一段上がる箇所が難しいルートが多く、苦戦を強いられる。午後には岩場全体が貸し切りとなり、夫々納得いくまで稽古を積むことができた。特別参加のパピーのIトちゃんは、ロープの上で午睡を貪るなど終始リラックスモード。一転下山時には、茨で?一張羅のユニフォームに穴を開けるなどのおてんば振りも発揮。

日帰り温泉で筋肉をほぐした後、T内さんのお宅のご厄介になる。夕食では大鍋のおでんに舌鼓。味の沁みた大根など秋冬の味覚を堪能させていただいた。美味しい料理の品々とともに今宵の酒肴は、クライミングの反省会と併せて、今後の残された人生を如何に生きるべきかという深~い内容。限りある時間、悔いなく有効に使えればとの思いを強くした。

翌朝も心尽くしの朝食をいただき、昨日に続いて兜岩に出陣。車を駐めさせていただいた駐車場から眼下の釜無川を隔てて聳え立つ、仄かに雪化粧した甲斐駒~鳳凰三山の大パノラマに眼が釘付けとなる。

今日は、大手門2階エリアに足を踏み入れる。昨日同様、この時期としては冷え込みも弱く、落葉した樹々の間から差し込む陽光で岩も温められ、快適なクライミングを楽しむことができた。とは言いつつも登れるようになった訳ではなく、昨晩の反省会のポイントだった“足の置き方”についてはやはり難しく、テンション掛けまくり状態からの脱却は遠い道程。夫々の課題を確認して、本日の講習を終了した。

『T内さんご夫妻、N野さんには、約半年に亘り会員のクライミング技術底上げにご尽力いただき、有難うございました。いつの日か小さなスタンスにも立ち込むことができるようになることを夢見て、足裏感覚を養っていきたいと思います。今後ともご指導の程、宜しくお願い致します。』

2024年

11月

13日

水

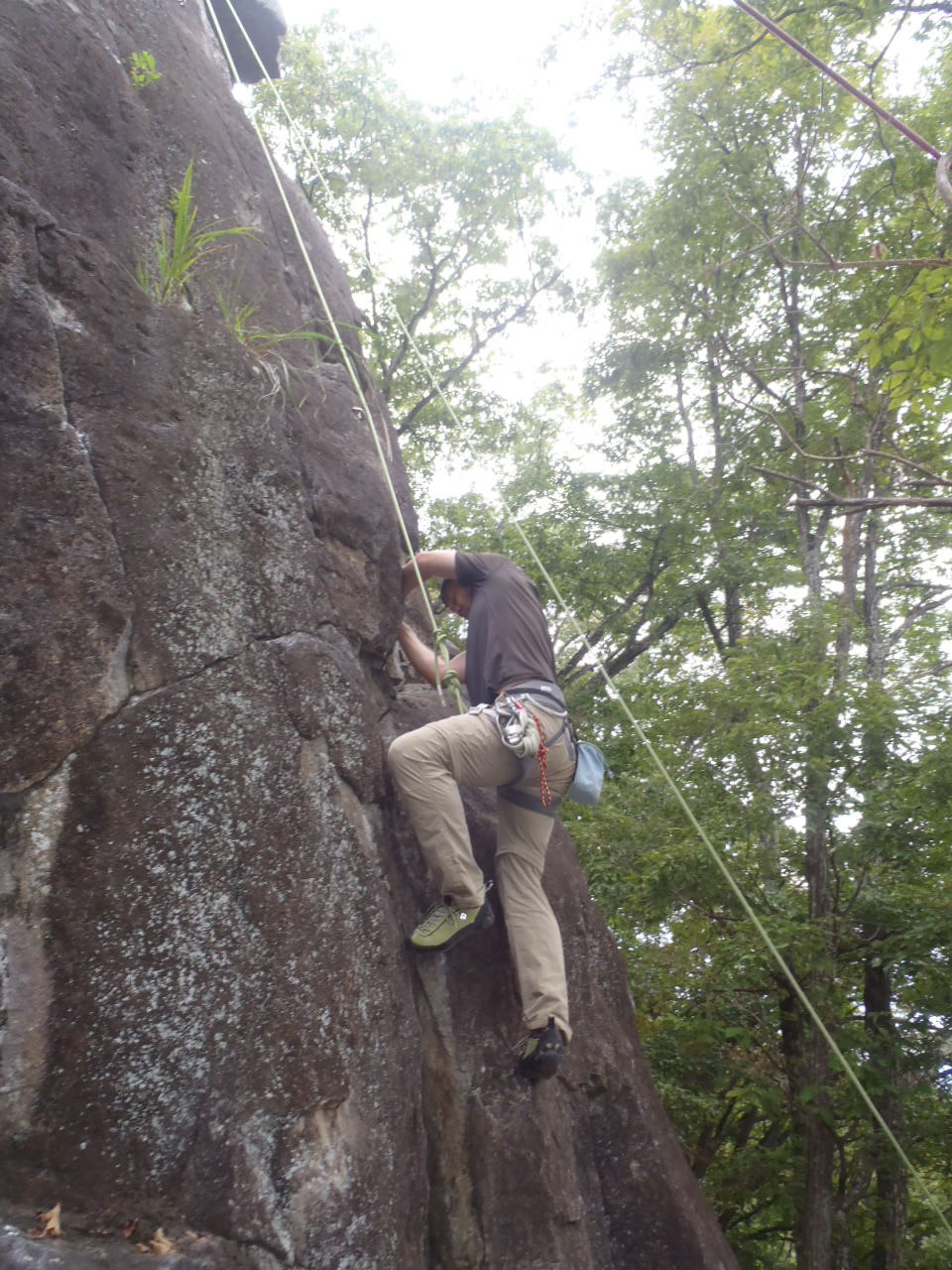

2024/11/3,4 岩登り講習会(その六)【小川山の巻】

山域:奥秩父 廻り目平周辺の岩場

日程:11月3日(日)、4日(月) ※天候

両日とも快晴

メンバー:T内T、T内J、A部M、H間、

Y本、I出、A井、I松(記)

※11/4:N野

内容:・11/3:@姉岩(卒業試験 5.10b,

センター試験 5.8,た・タンカ 5.10a, 牛脂ライス 5.10b)

・11/4:@小指岩(五月の雪 5.10c)

@ソラマメスラブ(生木が倒れたよ 5.9,

三色すみれ 5.10a,スラブの逆襲5.11b,

甘食 5.10b)

『11月上旬の文化の日を挟んだ三連休、“小川山秋の陣”が催されました。クライミングの聖地での陣立ても三度目となり、今回が年内最後となりました。馳せ参じた面々にも、夫々が抱えるお題の年内正答に向け、並々ならぬ意欲が感じられました。

以下、二日間の概要をご報告致します。』

三連休の初日は、各地でまとまった降雨も報じられていたため、岩の状態等も考慮して、初日の集合は10時とやや遅めの陣触れとなった。途中、千曲川に沿った谷間を囲む山々も鮮やかな紅葉に彩られ、秋の深まりが感じられた。

高級ブルーシートによる屋根掛けが施されたテントサイトは、テーブルやチェアに加えて、焚火台やBBQコンロなども設えられ、若干事件現場風の趣を漂わせながらも、快適な豪華キャンプ仕様。設営を終えて、課題の地となる姉岩へと向かう。途中の西股沢は昨日までの降雨による増水のため裸足で渡るが、かなりの冷たさ。

懸案の検定会場は人気が高く大盛況なため、少し登った岩場で稽古に励む。中央寄りのルートはなかなかに難しく、交代で少しずつロープを伸ばしていく戦法(極地法?)での高度獲得を目論むが、どうやっても3ピン目に届かずT内さんにトップロープを掛けていただいた。“卒業試験”はやはり難しく、裏口含めてなかなか攻略法が見いだせない状況。

陽が落ちると気温も下がり、夜は一段と冷え込んだ。お酒とH間さんの具沢山鶏鍋で身体の中から温まり、焚火を囲む。ブルーシートで側面を覆った半小屋掛けモードも保温性は抜群で、パピーのIトちゃんも焚火にご満悦の様子。

翌朝は、Oジュンさんの温かい粕汁を美味しくいただく。朝方合流したN野さんを交えた9名+ワンで、Y本さん肝煎りの“小川山レイバック”に向う。こちらも人気ルートのようで暫し順番を待つが、まだまだ時間を要しそうなので“ソラマメスラブ”に国替えを行う。横に拡がる岩場で、4本ロープを張っていただくが、手掛かり、足掛かりともに細かく苦戦を強いられた。

稽古を切り上げテン場に戻り、良く乾いたテントを撤収して帰路についた。

『気持ちの良い秋晴れの下、二日間じっくりと稽古を積むことができました。T内さんはじめ皆様、今回もご指導有難うございました。』

2024年

11月

07日

木

芋煮と懇親キャンプと庚申山

【日程】2024 10/26(土)、10/27(日)

【山域】足尾 庚申山と備前楯山

【メンバー】A部幹、I松、S﨑、T本、H野、F谷章、F谷雅、Y氏、I出

秋の恒例 芋煮と懇親キャンプを足尾銀山平キャンプ場で行いました。なかなか足が向かない山域なので、土曜日は庚申山の登山も付けました。

こちらは有志5人で、空が明るくなる6:00に銀山平の登山口を出発。林道を1時間半ほど歩くと一の鳥居に着きます。ここからは緩やかな登りが庚申山荘まで続きます。昔は「庚申講」が盛んに行われていたというこの道には、江戸時代に置かれた道標が残っています。

庚申山荘で休憩の後、庚申山へ。岩の間を縫ってハシゴ、鎖がありました。

急登を抜けると緩やかな尾根歩きになり、庚申山の頂上に着きました。松木沢や皇海山の方は少し紅葉が進んで秋の気配。その後、往路をたどって登山口に戻りました。

銀山平キャンプ場では、後発隊に合流して芋煮とキャンプ。Tシェフが腕を振るった芋煮。美味しかった~。

翌朝、舟石峠に車を停め備前楯山へハイキング。落ち葉を踏みしめて登った頂上からは、足尾の山々と日光連山、皇海山など見渡すことが出来ました。天気に恵まれ、秋の楽しい懇親山行でした。

2024年

10月

29日

火

2024/10/19,20 岩登り講習会(その五)【兜岩,甲府幕岩の巻】

山域:甲斐国 兜岩、甲府幕岩

日程:10月19日(土)、20(日)

※天候:10/19 曇、20 曇後晴

メンバー:T内(T)、T内(J)、N野、

A部(M)、A井、I松(記)

内容:・10/19兜岩(中段の岩壁)各ルート

(5.9:1本,10a:3本,10c:1本)

・10/20甲府幕岩(森の散歩道)各ルート

(10a(HIVE),10a,10a(森の唄),10d(ピッコロ):各1本)

『例年、秋の深まりとともに好天が期待できる筈のこの時節。温暖化の影響か秋雨前線未だ健在で、曇や傘マークの日が多く梅雨時のような空模様が続きます。そのため当初予定していた小川山でのキャンプは断念し、初日は何とか天気の持ちそうな兜岩での稽古となりました。翌日は天候の回復も報じられていたことから小川山に向いましたが、廻り目平エリアに入ると空模様が一変し、雨も降り始めたことからゲート前でUターン。急遽甲府幕岩へと場所を移しての稽古と相成りました。

両日の概要について、以下にご報告致します。』

眼下に甲府盆地を一望できる兜山中腹に位置する兜岩。南側に開けた岩場が重層的に連なる構造で日当り良好なため、冬場も多くのクライマーで賑う模様。加えて、都内からも比較的短時間で来られるロケーションとも相俟って、当日もなかなかの盛況振り。

“クライミングは登り込むことがポイント”ということで、下の岩場から一段上がった辺りで、比較的登り易すそうなルートに何本かトップロープを掛けていただくが、何れも手強く門前払い状態が続く。ソールに穴があいたため靴を購入し今回初めて使用してみたが、“ひょっとして登れるようになっているかも”との淡い期待もあっけなく潰え、厳しい現実と向き合うことに・・・。

2ヵ月半振りに再会した、社会勉強のため特別参加のパピー“Iトちゃん”から励ましのハグの歓待を受ける。コロコロとしていた身体つきもすっかり逞しくなっていたが、人を思いやる心の成長をも感じられ、束の間の癒やしとともに困難な現実に立ち向かう勇気をチャージさせていただいた。

途中俄雨に降られたが、短時間で上がり、夕刻まで稽古に励むことができた。

夜はT内さん宅に泊めていただき、極上キーマカレー、絶品もやしのナムルやカボチャサラダなどを美味しくいただいた。ワインもヨーロッパ、南米と多国籍。今宵のテーマは、講習の成果を今後何に繋げていくかという、各人の“出口戦略”?について。目標を定めて研鑽を積むといった極めて山岳会的な切り口で、夫々が永年温めてきたクラシックルートの登攀・遡行など、とても興味深い内容。

夜半はかなりまとまった降雨。朝方は雨も上がり、急速な回復も報じられていたことから小川山へ向う。が、そこは天気の読めない小川山。周囲の晴天をよそに、スポットでそこだけが雨雲に覆われているかのような状態。転進先の甲府幕岩も、小川山から変更してきたグループも多かった様子。

甲府幕岩は5月に訪れて以来二度目の見参となったが、前回同様、手も足も出ない状態。明け方の雨を境に空気が入れ替わり、やや気温も下がる中、密度濃く稽古を積むことができた。

『小さなスタンスに上手く立ち込み、如何に腕に頼らずに登ることができるか。頭の中では理解できるようになりつつありますが、なかなかに難しい世界です・・・。先ずは繰り返し実践していきたいと思います。T内さんはじめ皆様、今回もご指導有難うございました。』

2024年

9月

22日

日

2024/09/14-16 栂海新道

期間:2024年9月14日(土)~9月16日(月)

メンバー:A井

三連休は一度行ってみたかった栂海新道へ。

蓮華温泉で前夜泊、と思い早目に入ったつもりが駐車場は満杯。切り替えて栂池からの入山に変更。ゴンドラ待ちで遅いスタートになったが、三国境から朝日小屋への稜線歩きと湿原トラバースは静かで解放感のあるとても良いルート。癒される。日没ギリギリに朝日小屋着。ビールとワインで一人乾杯。

二日目は本番の栂海新道。朝日岳までは雨に風だが下り始めると日差しも回復。湿原歩きを満喫。木道他、整備してくださる皆さまに感謝。さわがに山では日本海が遠目にチラリ。犬が岳への登りあたりから雨が強まり、栂海山荘で暫し雨宿り。白鳥小屋にはズックならぬ登山靴のなかまでびしょ濡れで到着。小屋泊りの皆さんに挨拶し、テントを張って諸々乾かして就寝。

最終日は日本海まで標高差1300mの下り。意外と細かいアップダウンもあり気を抜けない。林道を跨ぎだしたあたりからふわりと潮の香り。前をみると近くに日本海。軽く感動。親不知で入浴後、糸魚川経由で栂池へ戻り車を回収して帰京。よく歩いて充実した三日間だった。

2024年

8月

18日

日

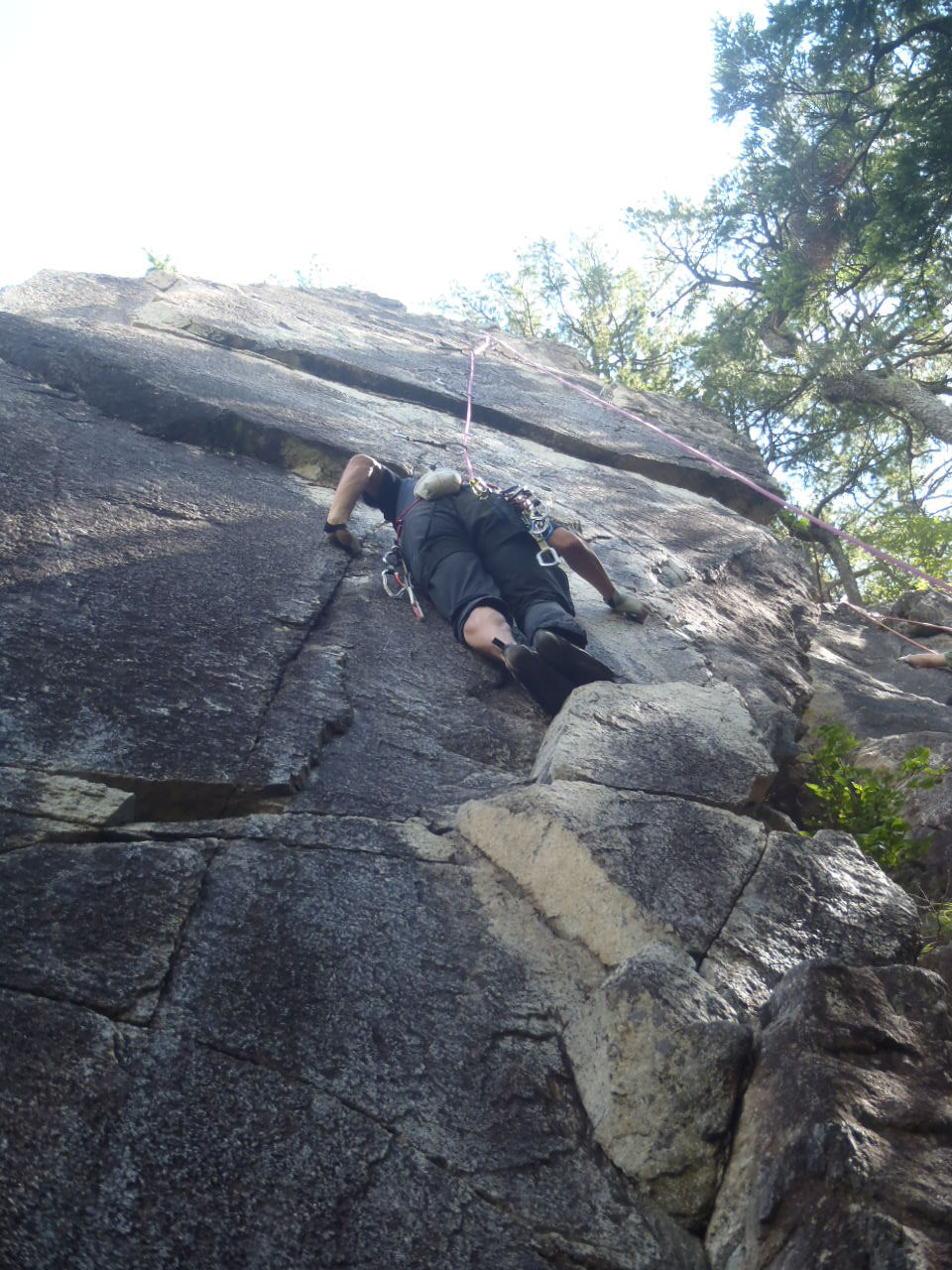

2024/08/03,04 岩登り講習会(その三)【小川山の巻】

山域:奥秩父 廻り目平周辺の岩場

日程:8月3日(土)、4日(日)

※天候 8/3:快晴、8/4:晴後雨

メンバー:T内、N野、A井、I出、I松

(記) ※8/4:Y本、同友人(会員外)

内容:・8/3:ガマスラブ(5.8_2本),マガ

スラブ(5.8_3本,10c_1本“高い窓”)

・8/4:マラ岩(5.8_1本),姉岩(5.8_1

本,10b_1本“卒業試験”,10b_1本

“牛脂ライス”)

『シリーズ-2024岩登り講習会- 三回目の開催場所は、クライミングの聖地とも称される”小川山“。今回初めて訪れましたが、このエリアのみを紹介するガイドブックが数冊にも及ぶなど、多くのルートが集積する国内屈指の岩場であると同時に、キャンプ場の素晴らしいロケーションとも相俟って、人気の高さが頷けました。

T内さん、N野さんに前乗りして確保いただいた西股沢沿いの奥まった白樺林のテントサイトには、テーブル・チェアーの類いもセットされるなど豪華キャンプ仕様に感動です。標高1,500mの空気は夏でも冷涼で、青空に周囲の岩山が映える景観を愛でながら柔らかな木漏れ日の下、優雅にコーヒーをいただいた後“聖地”へと足を踏み入れました。

以下に二日間の概要をご報告します。』

多くの岩場を擁する小川山も、入門者に登れるルートは極々限られるとのことで、先ずは定番の“ガマスラブ”の門をたたく。左手の比較的傾斜が緩いサイドにロープを掛けていただくが、凹凸の少ない平滑な面に置いた足がズルッと滑りそうで、かなり腰の引けた状態。これまでも再三アドバイスいただいた、足の置き場を充分見極めた後に正確に足を置き、滑らないと念じた上で,しっかりと体重を掛けて乗り込んでいくことの重要性について、頭では理解しているつもりでもなかなか実践が伴わない現実を改めて認識した・・・。

続いて、左側の斜面を登った“マガスラブ”に移動。こちらは先程より傾斜があり、手掛かり・足掛かりともに乏しく、とても難しく感じられた。僅かな凹凸や岩の色が変わっている部分も良いスタンスとなる場合があるとのこと。(眼力も必要、なかなか深い・・・。)

テントサイトに戻り、飲みながら宴の準備。程なくY本さんとご友人も合流され、改めて乾杯。メニューは各人持ち寄りの品々に加え、A井料理長監修のダッチオーブンによる本格煮込み料理に一同舌鼓。今宵もクライミングの反省や当世風新ネタも交えて大いに盛り上がる。内容は例によって多岐に亘り良く覚えていないが、今回のキーワード的には“足捌き”と“軽量化”辺りが議論の中心だったように記憶している。連日の熱帯夜で寝不足気味だったが、高原の夜は涼しく快適な睡眠をとることができた。

翌日は昼頃からの降雨も報じられていたため、I出さんプロデュースによる高原風オープンサンドと淹れたてのコーヒーをいただいた後、テント等を撤収。西股沢対岸の“マラ岩”を目指す。非常に高度感のあるルートで、トップロープを掛けていただき何とか辿り着いた終了点から恐るおそる身を乗り出すと、眼下に廻り目平を一望することができた。

その後は上部の“姉岩”に移動する。“卒業試験”と命名されたルートはとても難しく、卒業どころか進級もままならない厳しい状況・・・。

空模様も怪しくなってきたため、昼過ぎに終了とする。キャンプ場に戻った頃には

激しい雨となった。

『初めて訪れた小川山は、ベースとなるキャンプ場も素晴らしい環境で、猛暑の関東地方では考えられない快適な二日間を過ごすことができました。一方、入門編と呼ばれるルートもとても難しく、全く歯が立ちませんでした。修行を積んで、何時かまた再訪してみたいと感じました。

両日のご指導に加え、前日よりテントサイトの確保等をいただきましたT内さん、N野さん、有難うございました。』

2024年

8月

11日

日

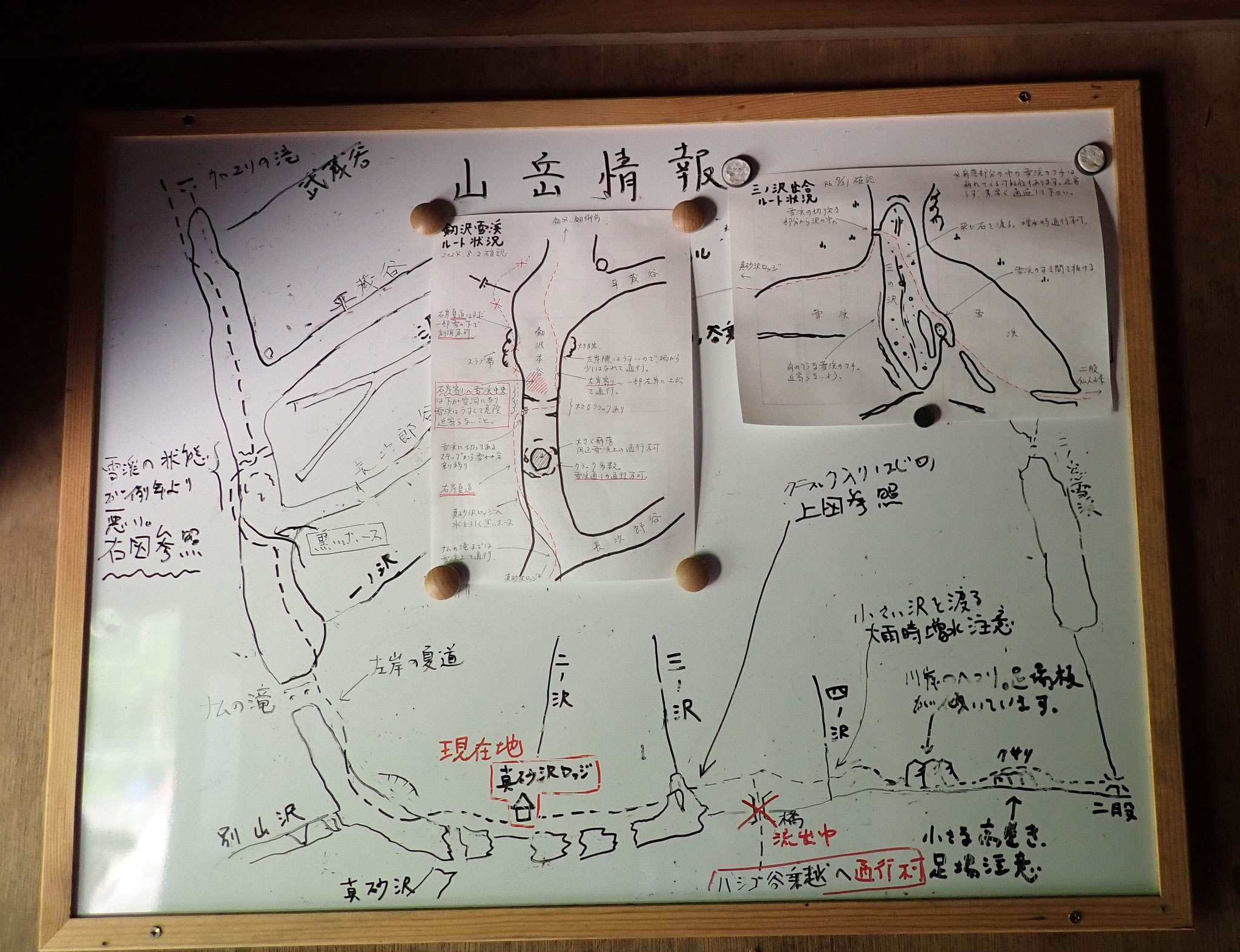

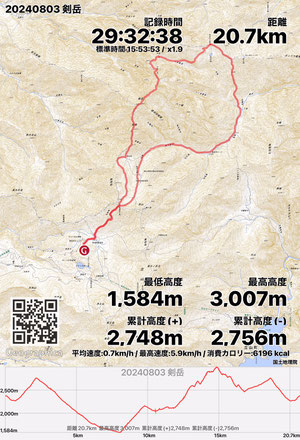

2024/8/3,4 剱岳北方稜線

期間:2024年8月3日(土)、4日(日)

メンバー:M森、H間

内容

8/2昼過ぎに扇沢着、市営駐車場はほぼ満車だった。アルペンルートに乗り、雷鳥荘へ。夕食は17:30、18:50の2回制。

・8/3 晴れ

4:10 雷鳥沢発

9:15 真砂沢ロッジ

14:00 池ノ平小屋

雷鳥坂は涼しい時間帯に登れた、剱沢の警備隊詰め所で情報を伺う。雪渓が例年より状態良くないとのこと。アイゼン付け、剱沢を下る。長次郎谷の手前で雪渓が大きく倒壊していた。大きなステップが切ってあり、右岸の巻道へ降りる。

真砂沢ロッジまでに、アイゼンを2回着脱、雪渓上の岩に、ピンクテープでルートが示してある。ロッジの先で、左岸の桟道が壊れかけていて、残った丸太の上を横歩きするような状態。気温が高く、汗だくで進む。

二俣からは三ノ窓雪渓上部のアルペン的な景観が望まれ、明日はあそこへ登るのだと、テンションが高まる。池ノ平小屋ではなんと、お風呂に入ることが出来、乾燥室ではストーブが焚かれ、トイレもきれいで快適に過ごせた。

・8/4 晴れ、午後稜線はガス

4:00 池の平小屋発

6:30 小窓付近

8:30 三の窓

11:55 剱岳

18:50 雷鳥荘

3時起床、弁当で朝食。小窓雪渓への道は2080m付近で沢を横断するが、沢を少し上へ登ってしまった。横断地点の平たい石に白のマーキングがあった。雪渓を見下ろす様になると、足下の悪いトラバースが所々ある。

小窓稜線の東側のトラバースで、例年なら急な雪渓の横断があるようだが、今回は雪渓は無くなっていた。三ノ窓への下りはガレ場を下っていくが、下の方がルートが判りにくい。最後の方は左手のバンド上にコースを取るとその先は簡単に降りることが出来た。

池ノ谷ガリーは最初は左側を、上部は右側を側壁に沿って登った。その先は主に稜線の東側を進んだが、踏み跡やマーキングがはっきりしなくなる。山頂手前の鞍部にバンド上を回り込んで出る箇所が一番緊張する箇所だった。足下はしっかりしているが、手かがりになる岩がせり出している感じ。

山頂に着くと、源次郎尾根を登ってきたパーティーで賑わっていた。

北方稜線は視界が良ければルートファインディングはさほど難しくないが、足下の悪い、油断できない場が続く感じだった。今夜は雷鳥荘泊まりなので、温泉を頭に浮かべながら長い下山に入った。

記録時間は小屋到着後などの時間含む。

気象庁HPから

松本最高気温35.7℃

北日本の梅雨明けは8/1と発表があった。

松本最高気温 35.9℃

2024年

6月

29日

土

2024/06/22,岩登り講習会(その二)【小瀬公園 屋内道場&外壁の巻】

場所:山梨県甲府市 小瀬スポーツ公園

クライミング場

日程:6月22日(土)、23(日)

※天候 6/22:曇、6/23:雨

メンバー:T内、N野、Y本、O西S、

I松(記) ※6/23:A元

内容:・6/22:屋内クライミング場,

屋外壁

・6/23:屋内クライミング場

『前回の“太刀岡山・甲府幕岩の陣”に続く岩登り講習第二弾。遅れていた東日本の入梅も報じられ、外岩での計画は天候面で微妙な状況から、T内さんに県営の屋内施設を手配いただき、土曜の午後から日曜の昼まで、密度濃く稽古に励むことができました。

以下に両日の概要をご報告致します。』

中央道甲府南インター近傍の農産物直売所に集合し、そこから程近い稽古場となる小瀬公園に向かう。当日は梅雨入りしたものの、雲間から青空も覗く行楽日和で、様々な競技施設を有する公園の駐車場は略満車。敷地の奥まったエリアに、屋内クライミング場に屋外壁が併設されており、高さ12mの前傾したメインウォールは大迫力。

クライミング施設の利用許可証をお持ちのT内さんに、利用手続きと併せて、屋内練習場に設置されているオートビレイ用のデバイスを借用いただく。初めて使う文明の利器に恐々ぶら下がってみるが、結構初速がついて小心者には新たな感覚。

メンバーそれぞれ自身のレベルに応じたルートで、前腕の筋力と相談しながら稽古に勤しむ。四方にそうそうたる名峰が連なる山岳立県故か、上位グレードのルートの幾つかは、かなり辛めのセットとなっているとの声も聞かれた。個人的には、今回の目標を前回に続いて足で登る感覚の習得に置いていたが、思考に実践が全く伴わず、早々に腕の力を使い果たしてしまう始末・・・。

翌日は雨天予報のため、屋外に移動。下から見上げる前傾壁は、敵の侵入を阻む忍び返しを備えた堅固な城壁の趣。T内さん、N野さんにトップロープを掛けていただくが、無駄な手数が多いため前腕も限界を迎えて大いなる試練と化した。安定して立てる所では、手を下げて休ませることがポイントとのアドバイスをいただき(意識はしていても態勢不十分で殆どできていないことを痛感・・・)、一日目を終了。

日帰り温泉で筋肉をほぐした後、T内さんご夫妻のご厚意により、前回に続いてお宅に伺い、新鮮な地元の食材による料理を美味しくいただく。眼下に拡がる甲府の夜景を鑑賞しつつ、クライミング技術の伝承や、夏場の稽古、今年の到達目標等々についての思いを巡らせる。元気に活動するモフモフパピーの愛くるしい仕草を愛でながら、我が家の愛犬自慢から各人の持病・服薬披露、更には高齢期における健康と医療との関わり方など、今宵のテーマも多岐に及ぶ・・・。

夜半からはまとまった雨。特に、朝・晩は涼しく快適な一夜を過ごさせていただく。心尽くしの朝食をいただき、小瀬公園に向かう。二日目参加のA元さんと現地で落ち合い、屋内練習場でそれぞれ稽古に勤しむ。

前傾部分にもトップロープをセットいただき、昨日の復習を行うことができた。ホールド・スタンスとも細か目のルートなどにもロープを掛けていただくが、こちらは瞬殺で全く壁面に留まれない状態。

降雨のため、昨日の外壁には取り付くことができなかったが、替わって新たな伏兵が出現。公営施設のため幅広い利用を促す観点からか、アトラクション要素満載のキッズ向けルートも充実していたが、その中で回転する歯車状のホールド(φ1m程度)を繋げて登る課題は、回転を抑えつつ次のホールドに乗り移る微妙なバランス感覚が要求される、なかなかの高難度。

正午までそれぞれの力量に見合ったルートで稽古を積み、二回目の講習会を終了した。

『クライミングは登り込むことが重要、との言葉をよく耳にしますが、今回、貸し切り状態で幾つかのルートを繰り返し練習することができ、大変勉強になりました。両日にわたりご指導いただきましたT内さん、N野さん、有り難うございました。』

2024年

6月

01日

土

2024/5/24 針ノ木岳 板収め

2024年

5月

28日

火

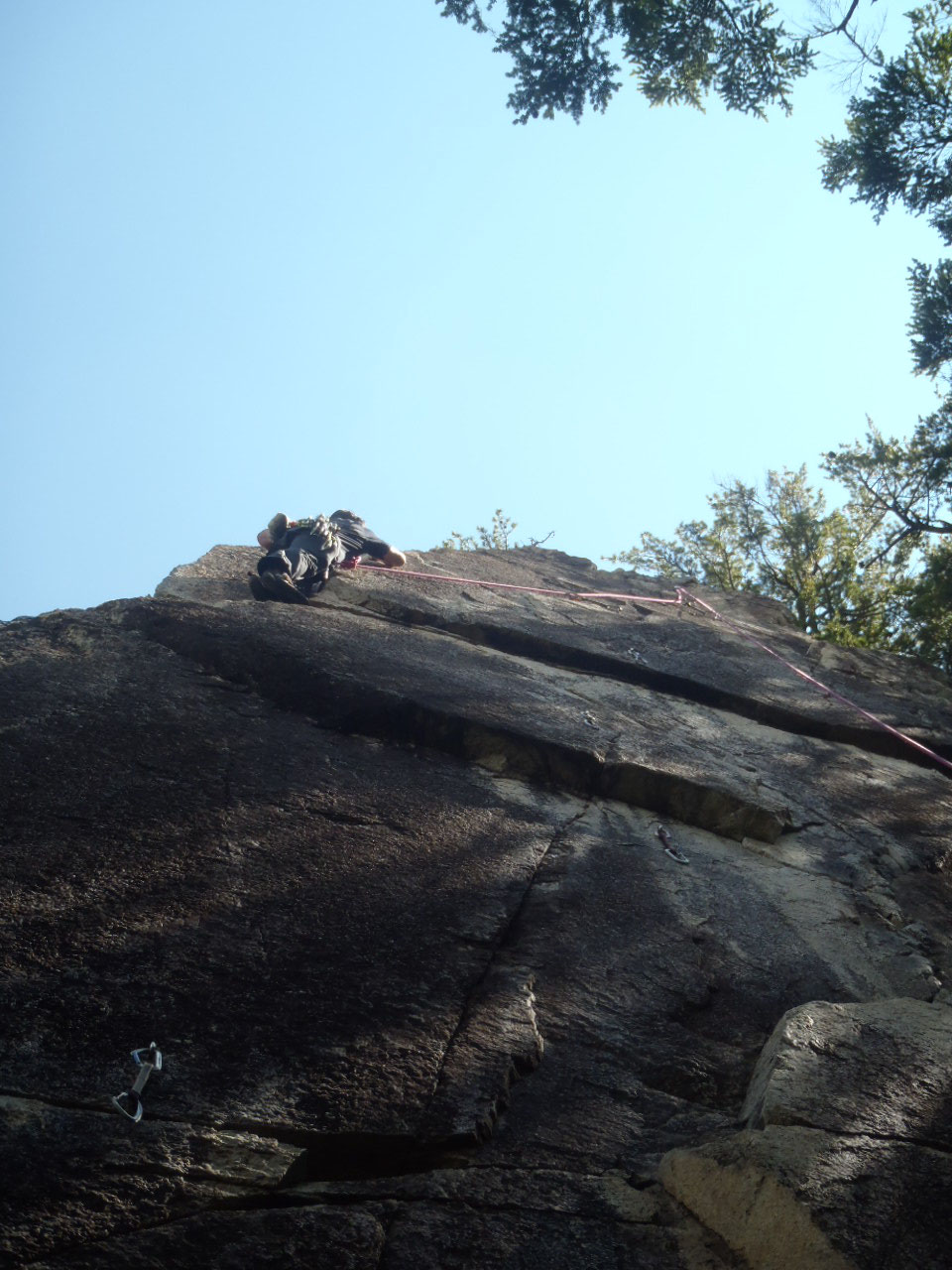

2024/05/18,19 岩登り講習会(その一)【太刀岡山,甲州幕岩の巻】

山域:山梨県 太刀岡山、甲州幕岩

日程:5月18日(土)、19日(日)

※天候:5/18 快晴、19 曇(時々小雨)

メンバー:T内T、N野、A井、M森、A元、

O西V、I松(記)

※5/18:T内J、H間 5/19:Y本

内容:・5/18太刀岡山(下部の岩壁) 各ルート

(5.8, 5.9+, 10a, 10a/b,10d)、懸垂下降

・5/19甲州幕岩(森の散歩道)各ルート

(5.9, 10a(HIVE 25mの長いルート),

10c,11a/b)

『昨年夏に小川山で計画いただきながら、天候不順等もあって、残念ながら実現には到らなかった岩登り講習会。年を跨いで、T内さんご夫妻、N野さんのご尽力により、5月中旬の週末に甲府周辺の岩場で開催される運びとなりました。また、講習会の開催形態も、単発ではなく予め複数回の開催を組み込むことで、会員の技術向上に資する構成とする等のご配慮をいただき、有難い限りです。

一方、こちらは登攀技術も拙く、高所・垂直系も苦手なため、道場への入門資格を有するか?怪しさ満載の状況でしたが、両日の概要等につき以下に報告させていただきます。』

当日朝、適宜都内他各所で落ち合った後、集合場所へ向かう。程近い太刀岡山駐車場からは、顕著な岩壁を擁する本日の稽古の舞台となる太刀岡山の威容が望まれた。太刀岡山は、名称や佇まいは強面風だが、山梨百名山にも選ばれ、ハイキングコースも整備されるなど、地元の方々からも親しまれている様子。

アプローチにも恵まれ、よく手入れされた下部岩壁を略貸し切り状態で使わせていただく。ただ、登れそうなルートは極めて限られ、比較的登り易そうなところにトップロープを掛けていただくが、コース外の立ち木や隣接ルートのホールド・スタンス等を総動員してもなかなか高度は稼げない。高弟各位の登り方を参考にさせていただくが、足指の置き方がとても難しく感じられた。

初日の講習の締め括りは、T内さんが整備された岩場での懸垂下降。実際の場面を想定した臨場感溢れる設定の下で、各人手順を確認の上で下降を行う。下降器を紛失した場合等に活用可能な、カラビナ2枚を使用した代替措置についても解説いただいた。

日帰り温泉で汗を流し、T内さんのお宅に泊めていただく。深い味わいのタイカレーや、絶品ヤムウンセンに舌鼓。美酒・美食の数々と同様に話材も豊富で、クライミングの反省会から、料理・医療・先端科学技術、果ては人生哲学と多岐に亘る。本題の部分では、“岩は足で登る”、“足を決めてから手を伸ばす”など、どうも足の運びがポイントであるらしいことが、少しずつ理解できてきた。

翌朝は、飲み過ぎの身体に優しい二種類の雑炊を美味しくいただき、二日目の舞台となる甲州幕岩へ向かう。こちらの岩場も駐車スペースからのアプローチは至便で、小雨のパラつく中、多くのクライマーで賑わいを見せていた。入り口から奥に向かって、延々と岩場が連なっている模様。

前日同様、比較的登り易そうなルートにロープを掛けていただくが、手掛かり足掛かりともに乏しく門前払い状態・・・。

心配された天候も大きく崩れることなく、二日間の講習会を終えることができた。

『クライミングの難しさを実感することができた二日間となりました。両日にわたりご指導いただきましたT内さん、N野さん、有り難うございました。技術が伴わず恐縮ですが、次回も宜しくお願い致します。』

2024年

5月

26日

日

2024/05/03-05 槍ヶ岳周辺(千丈沢、横尾本谷)

【期間】 2024/5/3(金)~5/5日(日)

【山域】 北アルプス 槍ヶ岳周辺

【メンバー】 Y本、A井(記)

たまにはアルペンムード漂う広い斜面を爽快に滑りたい。GW後半組のY本さんに話しをしたらなかなか乗り気。2泊3日で時間は潤沢、天気予報も三日間快晴。チャンス到来、ということで、飛騨沢から槍ヶ岳山荘ベースに周辺で遊んで横尾本谷から上高地へ下山、という贅沢山行を実施した。

初日は新穂高温泉から飛騨沢を詰めて槍ヶ岳山荘まで。槍平小屋までは夏道通り。小屋脇でスキーに履き替えシール登高。2400mくらいまで雪がグズグズで捗らないが、そこから上は締まって快適。久々のテント2泊。荷は重いが急ぐ理由もない。ゆっくり上がって槍ヶ岳山荘に17時着。トマトをつまみながら茄子入りカレーでビール。星がきれいでほぼ無風。とても良い。

二日目はまず槍の穂先をピストン、次いでお楽しみの千丈沢滑降へ。十数年振りの穂先は混雑もなく、しばし景色を楽しんでから山荘のテラスでコーヒータイム。ふと気が付くと三俣方面に向かったはずのK本君パーティーを発見。渋滞で新穂高までたどり着けず計画変更とのこと。快晴の槍のふもとで山の仲間と思わぬ会遇。渋滞はお気の毒だが、これもまた楽しい。

千丈沢は2400m近傍まで滑降。西鎌と北鎌の間を硫黄尾根に向かって滑る、というロケーションがいい。軽いザラメで雪質も上々。頑張れば2200mくらいまで滑れそうだったが、無理せず極上の部分だけいただいて西鎌尾根からテントに帰営。

最終日は横尾本谷。無風快晴のスキー日和。荷物も少し軽くなり、予定通り大喰東面のカールを天狗原に向けて滑降。千丈沢に劣らずとても良い斜面。右岸の岩稜末端部にトラバース気味に滑り込み、ツボ足で50mほど上がった台地で再度スキーを装着。横尾尾根のコルまで快適にシールで移動。

コルに立つと、正面に屏風岩から穂高方面、振り返ると大喰に槍。しばし景色を楽しんでから本谷右俣へドロップ。出だしは少し急だがすぐ緩み、後は屏風岩に向かってカールに吸い込まれていく。2200mあたりで沢芯に小滝が顔を出しており、左岸を大きめに巻いて通過。そこから先は徐々にデブリで埋まりだし、涸沢との二股を少し超えた1800mあたりでスキー終了。50mほど右岸を登って涸沢への登山道に合流、本谷橋でアプローチシューズに履き替え、横尾で軽く祝杯のあと、上高地へ一気に下山。バスに乗り平湯乗り換えで17時過ぎに新穂高温泉へ帰着。

コースタイム

1日目: 新穂高温泉発5:45-槍平小屋10:30-槍ヶ岳山荘17:00

2日目: 山荘7:45-槍ヶ岳8:30-山荘9:15、山荘10:00-千丈乗越11:30-山荘15:30

3日目: 山荘8:00-大喰岳8:20-横尾尾根コル10:00-本谷橋12:15-上高地BT15:30

東京スキー山岳会(TSMC)

東京スキー山岳会(TSMC)